2012年11月16日

最小限住居考(その4) 「あしたのジョー」のドヤ街

私が子供の頃に一番好きだった漫画は「あしたのジョー」。

今も時折読み返しては、ジョーの生き様や熱い人間群像に心を動かされます。

今回は、「あしたのジョー」の舞台ともなったドヤ街を中心に最小限住居のお話をします。

「あしたのジョー」は原作・高森朝雄、作画・ちばてつやで、1968年(昭和43年)から

1973年まで「少年マガジン」に連載され、その後、アニメ化、映画化もされたボクシング漫画。

ご存じの方も多いと思いますが、「あしたのジョー」は、親なしの主人公の矢吹丈(ジョー)が、

流れ着いたドヤ街で、元ボクサーの丹下段平、そしてボクシングと出会い、

様々な仲間やライバルとの熱い関係の中で、ボクシングに生きる姿を描いた作品です。

ちなみに、ドヤ街の「ドヤ」とは、昔は木賃宿(きちんやど)と呼んだ、

木造簡易宿所の俗称で、旅館業法における旅館の規定に満たない、簡易な安宿のことです。

多くは、素泊まりのみで、宿泊料前払いとなっています。

ドヤのいわれは、「宿(やど)」のことを、とても人が住むところではないと皮肉を込めて、

逆から読んだところから来ていると言われています。

このドヤが多く立ち並ぶ街を「ドヤ街」と呼びました。

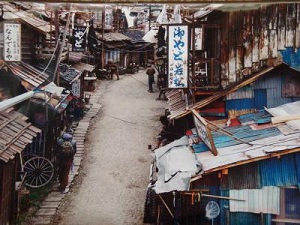

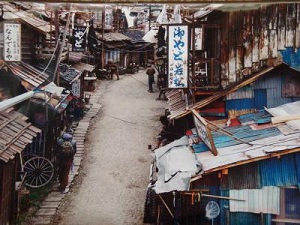

ジョーが流れ着いたドヤ街は、東京都台東区・荒川区に位置する山谷(さんや)の街が

モデルでした。山谷はかつて大阪のあいりん地区や横浜の寿町と並ぶドヤ街でした。

これは、映画版「あしたのジョー」のセットですが、当時のドヤ街の様子がよく出ています。

ドヤ街の多くは、かつて「寄せ場」となっており、日本の戦後の高度成長期に、

建設業や港湾作業等で必要となる労働者を日雇いで確保するために、手配師たちが出向いた

場所です。多くの日雇労働者が集い、その多くがドヤに泊まりました。中には出稼ぎと言われる

季節労働者もいました。ドヤ街には、日雇いの賃金目当ての飲食店や賭博場などもありました。

ドヤ自体は簡素な安宿ですから、本来住居ではありません。

しかし、日雇労働者の中でも、賃貸住宅に住んだり、住居を持つことができない人々が、

収入がある限りは住み続けることができた仮の住居だったと言うことができるでしょう。

近年では、ネットカフェや個室ビデオ店、あるいは24時間営業の店に移り住む人々が少なからず

存在するというのも、低いながらも収入があり、仮の住居に住むという意味で、類似する

現象なのかもしれません。

「あしたのジョー」では、丹下段平が、泪橋(なみだばし)という橋の下に、「丹下拳闘クラブ」という

手造りの簡素な木造のボクシングジム兼住居を作り、ジョーと一緒に住みました。おそらく不法占拠で

勝手に建ててしまった建物で、1階がやはり手造りのリングやトレーニング道具のあるボクシングジムと

簡素な炊事場、トイレ、シャワー室、そして梯子で上がった小屋裏の暗い部屋が寝室でした。

丹下拳闘クラブがあったことで、ジョーたちはドヤ暮らしでも、無宿者でもありませんでしたが、

ジョーたちが充分なファイティングマネーを得られるまでは、段平が日雇労働、ジョーや西は食料品店で

アルバイトをして、生活・運営資金を賄います。厳しく、多忙な生活の中で、明日を夢見ながら。

なお、ドヤ街の労働者は怪我や病気をしたり、仕事からあぶれたりすると、少ない賃金の蓄えが底を尽き、

ドヤに住めなくなり、宿無し(ホームレス)になります。とはいえ、雨風や寒さを防ぎ、寝泊りする場所は

必要ですから、止むを得ずに公園や橋の下などを不法占拠をし、場合によっては板切れやダンボールで

住処(すみか)を作ります。命を維持するための、最小限のシェルターと言えるかもしれません。

最低限な仕事や賃金を得られずに、宿無しの人々が集う集落をスラム(貧民窟)と言います。

スラムは現在の日本ではほぼ消滅しましたが、貧しい国々や貧富の差が激しい国ではまだ少なからず

存在します。収入が厳しく、満足な衣食住を得られず、厳しい住環境、衛生環境に置かれ、時には犯罪に

巻き込まれ、生命の維持すら危ういという、非常に厳しい生活を強いられます。

これはタイ・バンコクのスラムの写真です。

一方でドヤ街には、ドヤの他にも長屋やアパート、一般住居も建っており、スラムとは一線を画します。

仕事や収入の有無や内容によって、ホームレス(スラム)→日雇労働者(ドヤ)→

常勤労働者(アパート、住宅)といった分類(階層)が成立するのです。勿論、矢印は双方向になり得ます。

ドヤ、そしてドヤ街は、ホームレスと住宅に住む人々との境界と言えるかもしれません。

ドヤに住む日雇労働者と、アパートや住宅に住む定職を持つ常勤労働者の間には大きな溝があります。

日本では、住居を持たない人々が定職を得ることは難しく、また、定職を持たない人々が住居を持つことは

難しいという事情があります。このような悪循環を最近「ワーキング・プア」、そして「ハウジング・プア」といった

言葉で呼ぶことがあります。

ホームレスやドヤから、住居への飛躍がいかに困難な道であることでしょう。

様々な事情や要因を持つホームレス、ドヤの人々を支え、彼らの前進、飛躍への道を、国や社会全体で

より力強く確保し続ける取組みが必要とされています。

「あしたのジョー」の作中で、ドヤ街の多くの人々は、自分たちの希望の星として、ジョーを温かく見守り、

熱心に応援していました。そして、ジョーや段平は、ボクシングの世界で、日本チャンピオンとなり、

世界へと飛躍した後も、ドヤ街に残り続け、街の人々や子どもたちと暖かい交流を続けます。

そのシーンに触れる度に、何とも微笑ましい、暖かい感情が湧いてくるのです。

ホームレスやドヤという、本来は正式な住居と呼べない、仮の住処を正視することで、

私たち自身の、生命や生活、仕事・収入や住居等を考える機会になり得るのではないかと実感しています。

<最小限住居考 バックナンバー>

その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html

その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html

その3 避難所と仮設住宅 http://kikuchif.hama1.jp/e991793.html

今も時折読み返しては、ジョーの生き様や熱い人間群像に心を動かされます。

今回は、「あしたのジョー」の舞台ともなったドヤ街を中心に最小限住居のお話をします。

「あしたのジョー」は原作・高森朝雄、作画・ちばてつやで、1968年(昭和43年)から

1973年まで「少年マガジン」に連載され、その後、アニメ化、映画化もされたボクシング漫画。

ご存じの方も多いと思いますが、「あしたのジョー」は、親なしの主人公の矢吹丈(ジョー)が、

流れ着いたドヤ街で、元ボクサーの丹下段平、そしてボクシングと出会い、

様々な仲間やライバルとの熱い関係の中で、ボクシングに生きる姿を描いた作品です。

ちなみに、ドヤ街の「ドヤ」とは、昔は木賃宿(きちんやど)と呼んだ、

木造簡易宿所の俗称で、旅館業法における旅館の規定に満たない、簡易な安宿のことです。

多くは、素泊まりのみで、宿泊料前払いとなっています。

ドヤのいわれは、「宿(やど)」のことを、とても人が住むところではないと皮肉を込めて、

逆から読んだところから来ていると言われています。

このドヤが多く立ち並ぶ街を「ドヤ街」と呼びました。

ジョーが流れ着いたドヤ街は、東京都台東区・荒川区に位置する山谷(さんや)の街が

モデルでした。山谷はかつて大阪のあいりん地区や横浜の寿町と並ぶドヤ街でした。

これは、映画版「あしたのジョー」のセットですが、当時のドヤ街の様子がよく出ています。

ドヤ街の多くは、かつて「寄せ場」となっており、日本の戦後の高度成長期に、

建設業や港湾作業等で必要となる労働者を日雇いで確保するために、手配師たちが出向いた

場所です。多くの日雇労働者が集い、その多くがドヤに泊まりました。中には出稼ぎと言われる

季節労働者もいました。ドヤ街には、日雇いの賃金目当ての飲食店や賭博場などもありました。

ドヤ自体は簡素な安宿ですから、本来住居ではありません。

しかし、日雇労働者の中でも、賃貸住宅に住んだり、住居を持つことができない人々が、

収入がある限りは住み続けることができた仮の住居だったと言うことができるでしょう。

近年では、ネットカフェや個室ビデオ店、あるいは24時間営業の店に移り住む人々が少なからず

存在するというのも、低いながらも収入があり、仮の住居に住むという意味で、類似する

現象なのかもしれません。

「あしたのジョー」では、丹下段平が、泪橋(なみだばし)という橋の下に、「丹下拳闘クラブ」という

手造りの簡素な木造のボクシングジム兼住居を作り、ジョーと一緒に住みました。おそらく不法占拠で

勝手に建ててしまった建物で、1階がやはり手造りのリングやトレーニング道具のあるボクシングジムと

簡素な炊事場、トイレ、シャワー室、そして梯子で上がった小屋裏の暗い部屋が寝室でした。

丹下拳闘クラブがあったことで、ジョーたちはドヤ暮らしでも、無宿者でもありませんでしたが、

ジョーたちが充分なファイティングマネーを得られるまでは、段平が日雇労働、ジョーや西は食料品店で

アルバイトをして、生活・運営資金を賄います。厳しく、多忙な生活の中で、明日を夢見ながら。

なお、ドヤ街の労働者は怪我や病気をしたり、仕事からあぶれたりすると、少ない賃金の蓄えが底を尽き、

ドヤに住めなくなり、宿無し(ホームレス)になります。とはいえ、雨風や寒さを防ぎ、寝泊りする場所は

必要ですから、止むを得ずに公園や橋の下などを不法占拠をし、場合によっては板切れやダンボールで

住処(すみか)を作ります。命を維持するための、最小限のシェルターと言えるかもしれません。

最低限な仕事や賃金を得られずに、宿無しの人々が集う集落をスラム(貧民窟)と言います。

スラムは現在の日本ではほぼ消滅しましたが、貧しい国々や貧富の差が激しい国ではまだ少なからず

存在します。収入が厳しく、満足な衣食住を得られず、厳しい住環境、衛生環境に置かれ、時には犯罪に

巻き込まれ、生命の維持すら危ういという、非常に厳しい生活を強いられます。

これはタイ・バンコクのスラムの写真です。

一方でドヤ街には、ドヤの他にも長屋やアパート、一般住居も建っており、スラムとは一線を画します。

仕事や収入の有無や内容によって、ホームレス(スラム)→日雇労働者(ドヤ)→

常勤労働者(アパート、住宅)といった分類(階層)が成立するのです。勿論、矢印は双方向になり得ます。

ドヤ、そしてドヤ街は、ホームレスと住宅に住む人々との境界と言えるかもしれません。

ドヤに住む日雇労働者と、アパートや住宅に住む定職を持つ常勤労働者の間には大きな溝があります。

日本では、住居を持たない人々が定職を得ることは難しく、また、定職を持たない人々が住居を持つことは

難しいという事情があります。このような悪循環を最近「ワーキング・プア」、そして「ハウジング・プア」といった

言葉で呼ぶことがあります。

ホームレスやドヤから、住居への飛躍がいかに困難な道であることでしょう。

様々な事情や要因を持つホームレス、ドヤの人々を支え、彼らの前進、飛躍への道を、国や社会全体で

より力強く確保し続ける取組みが必要とされています。

「あしたのジョー」の作中で、ドヤ街の多くの人々は、自分たちの希望の星として、ジョーを温かく見守り、

熱心に応援していました。そして、ジョーや段平は、ボクシングの世界で、日本チャンピオンとなり、

世界へと飛躍した後も、ドヤ街に残り続け、街の人々や子どもたちと暖かい交流を続けます。

そのシーンに触れる度に、何とも微笑ましい、暖かい感情が湧いてくるのです。

ホームレスやドヤという、本来は正式な住居と呼べない、仮の住処を正視することで、

私たち自身の、生命や生活、仕事・収入や住居等を考える機会になり得るのではないかと実感しています。

<最小限住居考 バックナンバー>

その1 方丈庵 http://kikuchif.hama1.jp/e991016.html

その2 「ウォールデン」森の小屋 http://kikuchif.hama1.jp/e991424.html

その3 避難所と仮設住宅 http://kikuchif.hama1.jp/e991793.html

Posted by 菊池建設 藤沢 at 14:53│Comments(0)